Urs P. Gasche / Im Kanton Bern werden Rückenbeschwerden ungleich häufiger operiert als in anderen Regionen. Den Nutzen klärt niemand ab.

Viel häufiger operiert – Patienten fahrlässig gefährdet?

Orthopäden im Kanton Bern sind bei verschiedenen Rückenoperationen seit vielen Jahren Schweizer Meister. Bei Rückenbeschwerden operieren sie viel schneller und viel häufiger als ihre Kollegen und Kolleginnen in fast allen anderen Kantonen. Und das bereits seit vielen Jahren.

Das hat nicht etwa damit zu tun, dass sich viele Freiburger oder Solothurner im Kanton Bern operieren lassen. Denn das Schweizerische Gesundheitsobservatorium (Obsan) erfasst die Zahlen nach dem Wohnort der Patientinnen und Patienten.

Das hat auch nichts damit zu tun, dass die Bevölkerung im Kanton Bern etwa durchschnittlich älter wäre. Die Statistik ist nach Alter und Geschlecht standardisiert. Dadurch werden alters- und geschlechtsspezifische Effekte ausgeschaltet, so dass zeitliche und örtliche Vergleiche (z.B. zwischen ländlichen und städtischen Regionen) korrekt sind.

Pro 100’000 Einwohner setzen Chirurgen im Kanton Bern stark überdurchschnittlich viele Bandscheibenprothesen ein, versteifen viel häufiger die Wirbelsäule und spritzen sogar fast zehnmal häufiger Zement in einen Wirbelkörper als die Chirurgen in den Kantonen Basel-Stadt, Luzern und Thurgau.

Es drängt sich die Frage auf: Sind die Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Bern «überversorgt»? Das heisst: Werden sie häufig ohne Nutzen, aber mit Risiken operiert? Oder sind die Einwohnerinnen und Einwohner anderer Kantone «unterversorgt» – mit entsprechenden gesundheitlichen Nachteilen?

Diesen Fragen geht erstaunlicherweise niemand nach. Der Nutzen oder der Schaden derart vieler Operationen bleibt im Dunkeln. Pierre Alain Schnegg, Gesundheitsdirekter des Kantons Bern, räumt gegenüber Infosperber ein, dass seine Gesundheitsdirektion noch nie eine wissenschaftliche Untersuchung veranlasste, um herauszufinden, ob die Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Bern besser versorgt sind als die Einwohnerinnen und Einwohner der restlichen Schweiz, oder ob sie vielmehr häufig ohne Nutzen operiert wurden.

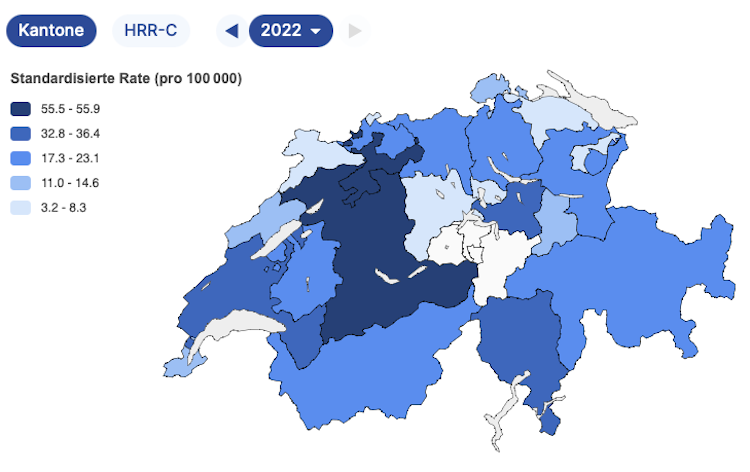

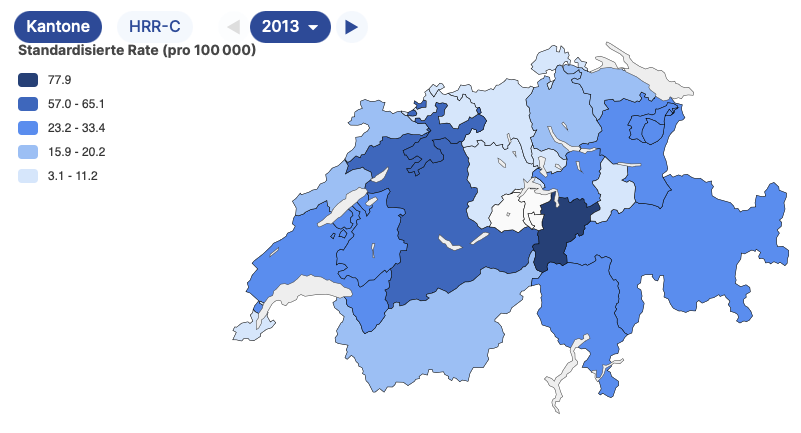

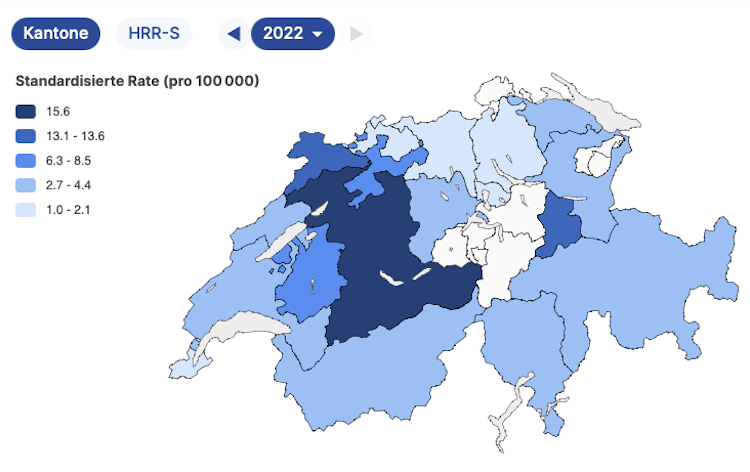

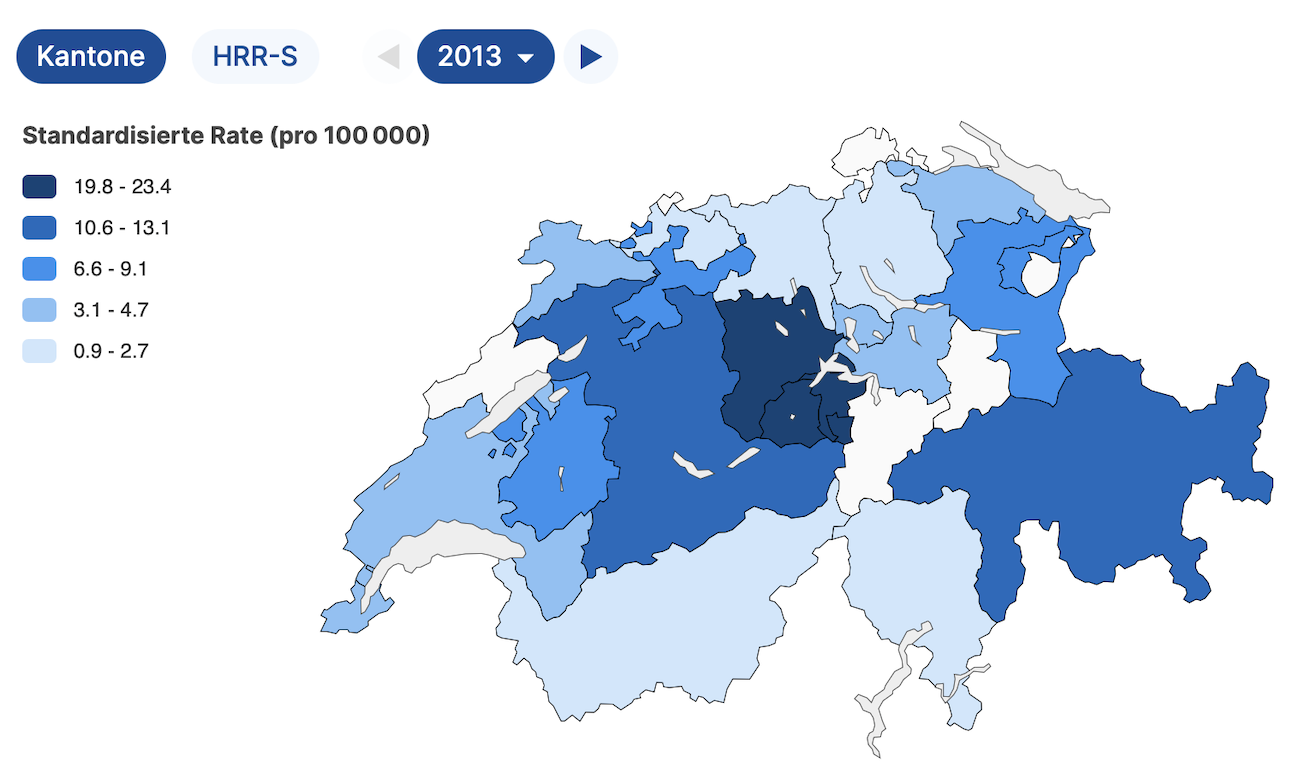

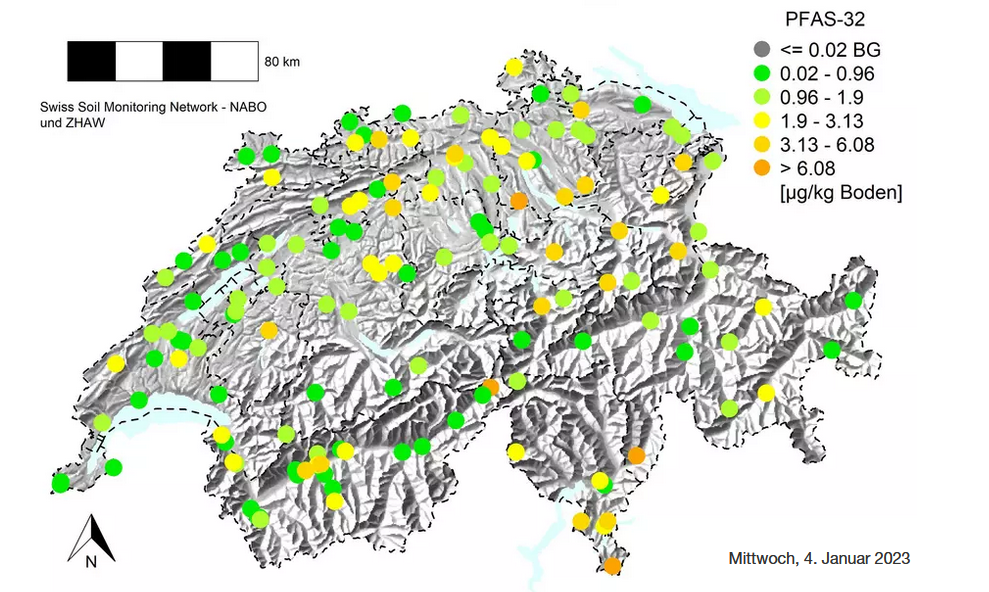

Operationshäufigkeiten nach Kantonen pro 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner

Folgende Grafiken hat das Obsan auf seiner Webseite veröffentlicht. Sie belegen, dass die Orthopäden im Kanton Bern «rückenverrückt» sind.

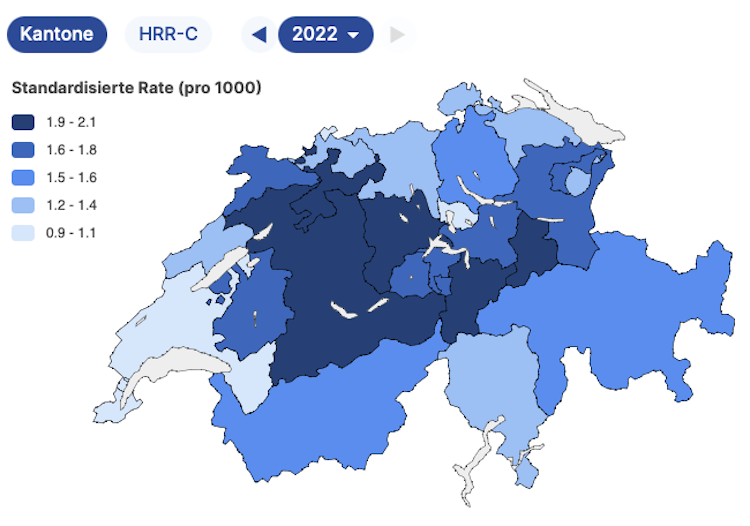

Zementspritzen in einen Wirbelkörper (Vertebroplastie)

Bereits im Jahr 2013 wurden den Bernerinnen und Bernern mehr Versteifungen mit Zement gemacht als Einwohnern der meisten anderen Kantone (jeweils pro 100’000 Personen mit Wohnsitz in den betreffenden Kantonen).

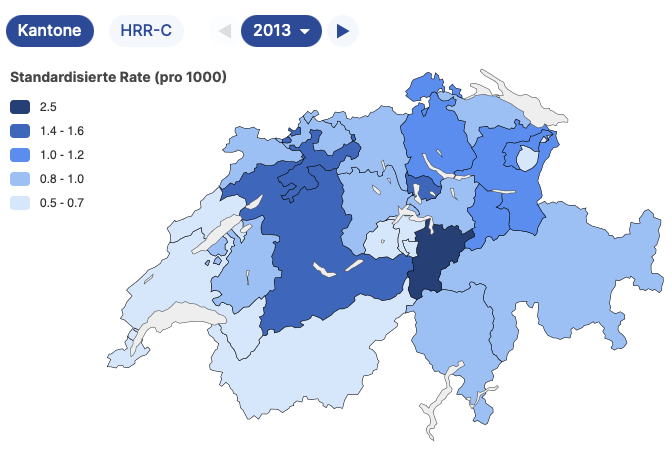

Einsetzen einer Bandscheiben-Prothese (Diskusprothese)

Bereits im Jahr 2013 wurden Bernerinnen und Bernern viel mehr Bandscheibenprothesen (Diskusprothesen) implantiert als den Einwohnern der restlichen Schweiz, mit Ausnahme der Einwohner der Kantone Luzern, Ob- und Nidwalden. Auch 20 Prozent häufiger als den Bündnerinnen und Bündnern, obwohl in der Grafik im gleichen Farbsegment (jeweils pro 100’000 Personen mit Wohnsitz in den betreffenden Kantonen).

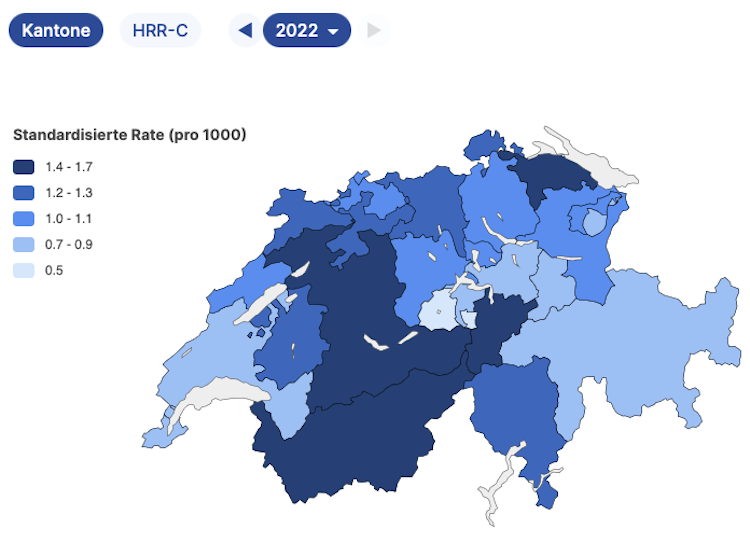

Versteifung der Wirbelsäule (Spondylodese)

Bereits im Jahr 2013 wurden im Kanton Bern viel mehr Wirbelsäulen versteift (Spondylodese) als im Rest der Schweiz, mit Ausnahme des Kantons Uri (jeweils pro 100’000 Personen mit Wohnsitz in den betreffenden Kantonen).

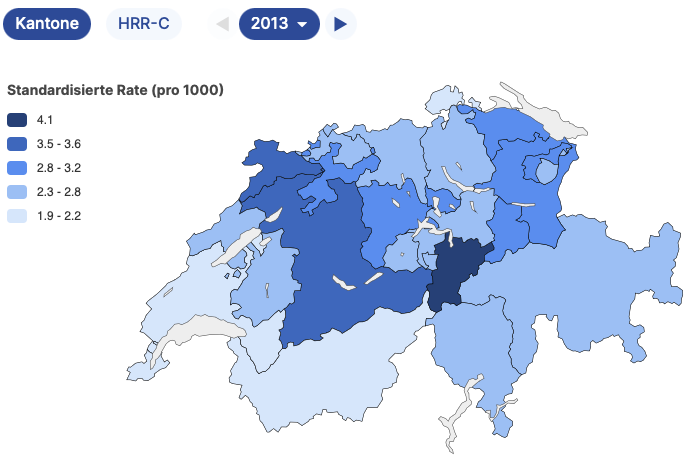

Erweiterung der Wirbelsäule (Dekompression am Spinalkanal)

Bereits im Jahr 2013 wurden im Kanton Bern viel mehr Wirbelkanäle erweitert (Dekompression am Spinalkanal) als im Rest der Schweiz, mit Ausnahme des Kantons Uri (jeweils pro 100’000 Personen mit Wohnsitz in den betreffenden Kantonen).

Kanton Bern auch bei anderen Eingriffen sehr operationsfreudig

Bei der Zahl der Rückenoperationen liegen die Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Bern fast immer an der Spitze. Auch bei vielen anderen Operationen liegen sie ganz vorne:

- Bernerinnen und Berner erhalten etwa elf Prozent häufiger ein erstmaliges künstliches Hüftgelenk als die Einwohner der umliegenden Kantone.

- Ein erstmaliges künstliches Kniegelenk setzen Orthopäden Bernerinnen und Bernern häufiger ein als Orthopäden dies bei Einwohnern anderer Kantone und – ausser namentlich im Bündnerland.

- Die Gebärmutter wird Bernerinnen überdurchschnittlich häufig entfernt.

- Ärzte machen bei Bernerinnen und Bernern auch überdurchschnittlich häufig eine Darmspiegelung.

Ob die Bernerinnen und Berner damit besser versorgt oder vielmehr zu ihrem Nachteil überversorgt sind, wird nicht abgeklärt.

Stellungnahme der Berner Gesundheitsdirektion

Infosperber hat dem Berner Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg zwei Fragen gestellt. Die Antworten stammen von seinem Kommunikationsbeauftragten.

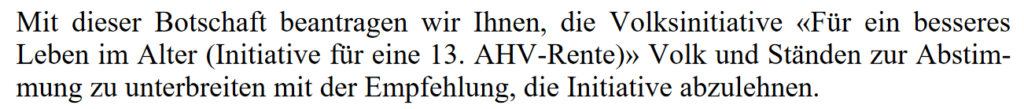

Frage: Hat die Gesundheitsdirektion des Kantons Bern je eine wissenschaftliche Untersuchung veranlasst, um herauszufinden, ob die Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Bern häufig ohne Nutzen operiert worden sind?

Antwort: Nein

Frage: Falls nicht: Was sagen Sie zum Vorwurf, dass es fahrlässig sei, diese Frage nicht abzuklären? Bernerinnen und Berner könnten häufig ohne Nutzen operiert worden sein und nur die gesundheitlichen Risiken von Operationen tragen.

Antwort (teilweise zusammengefasst): Die Gesundheitsdirektion hält die statistische Standardisierung der Raten für fragwürdig: «Aus unserer Sicht lässt sich daher mit dem Versorgungsatlas (Obsan) die Frage nach einer Überversorgung nicht beantworten.» Auf nationaler Ebene gebe es «keine anerkannte Definition für den Begriff der Überversorgung».

Und weiter: «Um die Fragen nach der zweckmässigen Indikation und Versorgung zu stellen, müssten auch sozialethische Fragen beantwortet werden, was allgemein schwierig ist. Das heisst beispielsweise: ‹Ist eine Bypassoperation bei einer/einem 90-jährigen PatientIn sinnvoll?›, ‹Soll der Hüftgelenkersatz bei einer/einem 80-jährigen chronisch kranken PatientIn durchgeführt werden?›, ‹Soll die Kataraktoperation bei einer/einem 85-jährigen alleinstehenden PatientIn ambulant oder stationär durchgeführt werden?›, usw.»

Nach Ansicht der Berner Gesundheitsdirektion handeln Berner Chirurgen sozialethisch eben anders als Chirurgen in den meisten anderen Kantonen – selbst wenn es um die – in der Antwort nicht erwähnten – operativen Eingriffe am Rücken geht.

Mehr Orthopäden als in fast allen anderen Kantonen

Was Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg nicht ausrichten liess: Im Kanton Bern operieren pro 100’000 Einwohner deutlich mehr Orthopäden als in fast allen anderen Kantonen: Rund 50 Prozent mehr als im Kanton Waadt, fast 40 Prozent mehr als in den Kantonen Zürich und Basel-Stadt und sogar über 60 Prozent mehr als im Kanton Genf. In allen diesen Kantonen gibt es ein Universitäts- oder ein grosses Kantonsspital.

Der einzige Ausreisser neben dem Kanton Bern ist der Kanton St. Gallen, der für Orthopäden pro 100’000 Einwohner sogar 14 Prozent mehr Berufsausübungsbewilligungen erteilt hat. (Siehe Erläuterung in der Fussnote1.)

Spital- und Gesundheitsdirektoren sehen es gerne, wenn Orthopäden häufig operieren. Denn diese Operationen erzielen mit den heutigen Fallpauschalen einen höheren «Deckungsgrad» als andere Operationen. In Zeiten von Spitaldefiziten sind Spitäler finanziell nicht daran interessiert, den Nutzen von überdurchschnittlich häufigen orthopädischen Operationen näher zu prüfen.

Stefan Boes, Professor für Gesundheitsökonomie und Dekan der Fakultät für Gesundheitswissenschaften und Medizin an der Universität Luzern, stellt fest: «Leider fehlen für den Kanton Bern aber auch schweizweit wissenschaftliche Analysen, woraus man verlässlich auf eine Überversorgung oder Unterversorgung schliessen könnte.»

Fazit: Bernerinnen und Berner werden besonders am Rücken seit vielen Jahren viel häufiger operiert als Einwohner der restlichen Schweiz. Ob dies zu ihrem Nutzen oder Schaden passiert, klärt die Berner Gesundheitsdirektion nicht ab. Man kann dies als fahrlässig bezeichnen.

Switzerland: «not available»

Ein Kommentar von Gesundheitsökonom Heinz Locher

«Switzerland: not available» war während vieler Jahre der «running Gag» internationaler Tagungen. Nun liegen gute Rohdaten vor – geändert hat sich kaum etwas.

Wer interessiert sich schon für geografische oder medizinische Variationen des Leistungsgeschehens und deren Ursachen. Handelt es sich um Phänomene der Unter- oder der Überversorgung, bedingt durch grössere Ansprüche wohlhabender urbaner Bevölkerungsgruppen? Liegen Health Technology Assessments (HTA’s) vor? Keine Ahnung, aber auch kein Interesse.

Das Bundesparlament befasst sich in einem Anfall von legislatorischer Übersprunghandlung viel lieber mit dem optimalen Zeitpunkt für die Bekanntgabe der Dienstpläne an das Spitalpersonal.

Die Versorgungsforschung verbleibt nach einem kurzen Aufbäumen (NFP 74) im Mauerblümchendasein. Es fehlen Akzente bei der Verbesserung der Indikationsqualitäten: Das Swiss Medical Board (und damit breitflächige HTA’s) wurde abgewürgt, die Qualitätsberichterstattung neu aufgelegt. Interessiert es eigentlich die Medizinischen Fakultäten, das Weiterbildungsinstitut (SIWS) und die Fachgesellschaften nicht, wie ihre Mitglieder, Absolventinnen und Absolventen arbeiten und welche Rückkoppelungen sich für die Lehrpläne ergeben? Welche Schlussfolgerungen ziehen die Gesundheitsdirektionen für die Spitalplanung (Mindestmengen) und die Qualitätssicherung?

Welches sind die Ursachen für diese Missstände und Fehl- (bzw. Nicht-)leistungen? Zwei Stichworte genügen: Vermeiden von Transparenz. Verteidigen des Status quo. Der Titel lautet neu: «Switzerland, not interested at all.»

___________________________

FUSSNOTE zur Zahl der Orthopäden

1 Niemand in der Schweiz weiss genau, wieviele Orthopäden in den Kantonen aktiv ihren Beruf ausüben. Im gesundheitsstatistischen Entwicklungsland Schweiz gibt es keine Statistik darüber.

Die Schweizerische Orthopädische Gesellschaft hat nur Zahlen ihrer Mitglieder. Längst nicht alle Orthopäden sind Mitglied dieses Interessenverbandes. Bei der FMH sind keine Zahlen darüber erhältlich, beim Bundesamt für Gesundheit schon gar nicht.

Die Kantone geben an, wie vielen Orthopäden sie die Bewilligung zur Berufsausübung erteilt haben. Ein Problem: Orthopädische Oberärzte und Assistenzärzte in den Spitälern sind nicht dabei, weil diese keine Berufsausübungsbewilligung brauchen. Ein weiteres Problem: Die Kantonsbehörden wissen nicht mit Sicherheit, wie viele der Orthopäden mit Bewilligung ihren Beruf überhaupt noch ausüben und wie viele seit der Bewilligung in andere Kantone gezogen sind.

Infosperber ging bei den erwähnten Zahlen davon aus, dass der Anteil der Weggezogenen oder nicht mehr Berufsausübenden in den verglichenen Kantonen die gleiche Grössenordnung hat. Und alle diese Kantone verfügen über ein Universitäts- oder grosses Kantonsspital, in denen nicht erfasste Ober- und Assistenzärzte arbeiten.

Wegen fehlender genauer Statistik kann nur die Grössenordnung der Orthopäden-Dichte verglichen werden. Die Unterschiede sind jedoch signifikant.

Themenbezogene Interessenbindung der Autorin/des Autors

Keine

_____________________

➔ Solche Artikel sind nur dank Ihren SPENDEN möglich. Spenden an unsere Stiftung können Sie bei den Steuern abziehen.

_____________________

Meinungen in Beiträgen auf Infosperber entsprechen jeweils den persönlichen Einschätzungen der Autorin oder des Autors.

(Quelle: Infosperber) Link zum Originalpost

:focal(1242x555:1243x556)/www.zentralplus.ch/wp-content/uploads/2022/04/Christian-Kravogel-glp-Emmen.jpg)

:focal(50x50:51x51)/www.zentralplus.ch/wp-content/uploads/2024/06/zentralplus-redaktion.png)

:focal(1744x606:1745x607)/www.zentralplus.ch/wp-content/uploads/2024/09/Vorsorge_Steffi_Zug-1-scaled.jpg)

:focal(50x50:51x51)/www.zentralplus.ch/wp-content/uploads/2022/08/Isabelle-Dahinden-Autorenbild.-1.png)

:focal(50x50:51x51)/www.zentralplus.ch/wp-content/uploads/2024/09/Vorsorge_Steffi_Zug-scaled.jpg)

:focal(800x534:801x535)/www.zentralplus.ch/wp-content/uploads/2020/08/Symbolbild_1_Zuger-Polizei.jpg)

:focal(561x800:562x801)/www.zentralplus.ch/wp-content/uploads/2024/09/Judith-Schmutz-im-Rat.jpg)